“No hay posibilidad de pensar una ciencia digna si no es con los pueblos siendo parte de esa construcción”, dice Damián Verzeñassi, co-presidente del Congreso de Salud Socioambiental que este año tuvo su octava edición en la ciudad de Rosario. El Congreso reúne a científicos y científicas comprometidos con la salud de los territorios. ¿Qué son los transgénicos? ¿Qué es la edición génica? ¿Qué significa que una sustancia es genotóxica? ¿Cómo se vincula el modelo económico con las enfermedades de nuestras familias, vecinos y vecinas? ¿Cuál es la situación del agua en nuestros ríos?

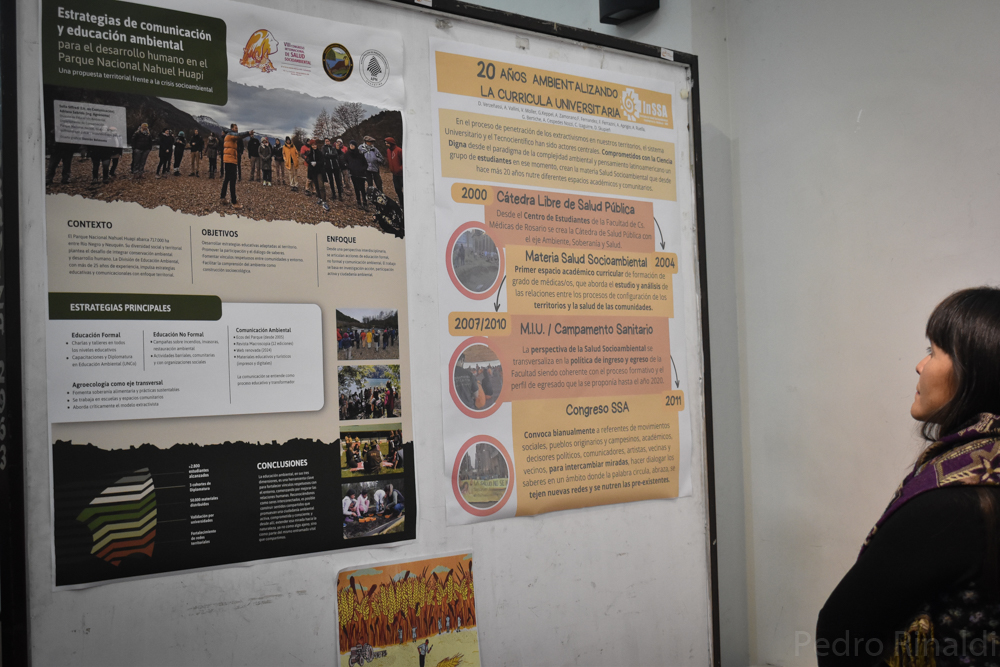

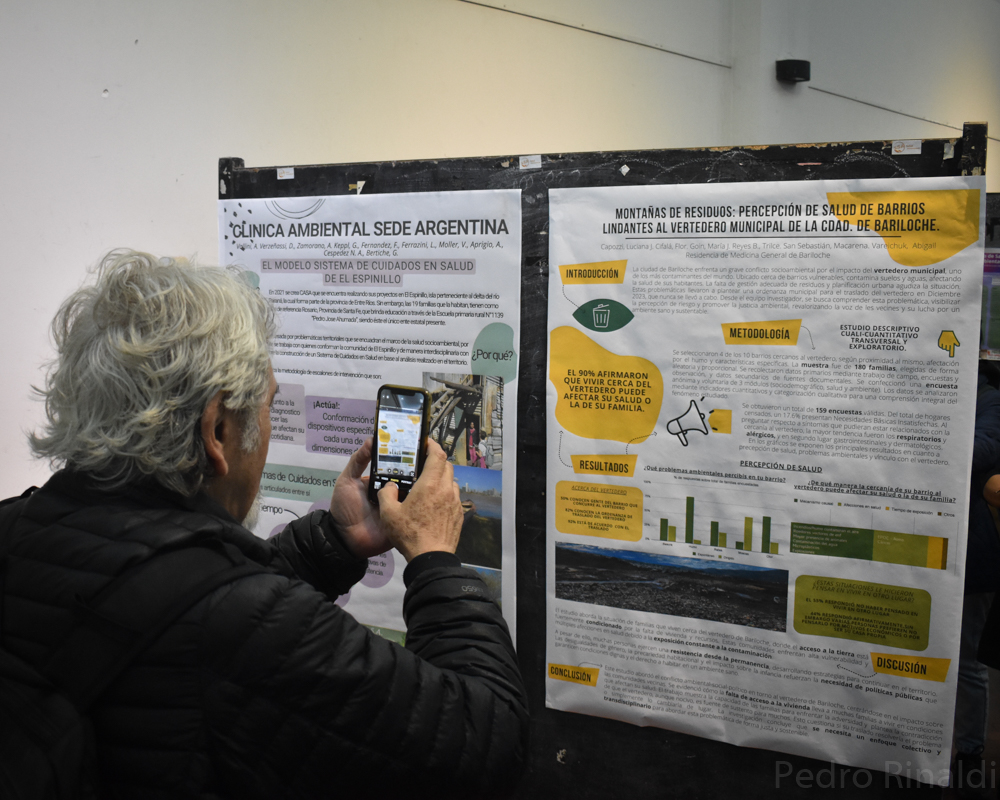

Junio fue el mes de la ciencia digna en Rosario. Científicas y científicos de diferentes países de América Latina y Europa se reunieron en la ciudad para el VIII Congreso de Salud Socioambiental, que se realiza ininterrumpidamente desde hace 14 años. “Este congreso es el resultado de un trabajo colectivo con organizaciones socioambientales, con espacios académicos, con movimientos sociales y territoriales que nos hemos sabido encontrar en la importancia de mantener estos espacios y construirlos colectivamente”, expresó Damián Verzeñassi, médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario que co-presidió el congreso.

¿Qué son los transgénicos? ¿Qué es la edición génica? ¿Qué significa que una sustancia es genotóxica? ¿Cómo se vincula el modelo económico con las enfermedades de nuestras familias, vecinos y vecinas? ¿Cuál es la situación del agua en nuestros ríos?

Más de 150 personas pasaron por las tres jornadas que duró el Congreso, entre ellas 53 académicos y académicas provenientes de otras provincias, de otros países de América Latina y de Europa, que construyen puentes entre los saberes del laboratorio y lo que pasa en las calles y en los campos, donde las comunidades sufren el impacto de la crisis civilizatoria y climática.

“Construir ciencia al servicio de los pueblos”, dice Verzeñassi, y lo destaca en un contexto de desfinanciamiento del sistema universitario y científico nacional. Pero marca también que no todo el sistema científico ni todos los espacios académicos tienen el mismo riesgo de desaparecer o de verse afectados por las políticas de Javier Milei. “Quienes hoy están en un proceso de construcción de una ciencia digna no van a tener financiamiento. La estrategia es volcar toda la estructura del sistema técnico nacional al servicio de las corporaciones”.

En el congreso también estuvo presente, brindando unas palabras de bienvenida, el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

El concepto de “salud socioambiental” tuvo sus inicios con la creación de la materia electiva que llevó ese nombre, en el marco de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, hace 21 años. El objetivo, explica Verzeñassi, fue construir un campo que propicie los diálogos entre los saberes que provienen desde la ecología política, la salud colectiva, el pensamiento ambiental latinoamericano y los ecofeminismos latinoamericanos y decoloniales para analizar cómo se dan las relaciones entre las decisiones políticas que se toman sobre los territorios y el impacto que estas tienen en los cuerpos y la salud. “No hay posibilidad de pensar una ciencia digna si no es en un contexto territorial e histórico determinado y si no es con los pueblos siendo parte de esa construcción”, define.

“Quienes hoy están en un proceso de construcción de una ciencia digna no van a tener financiamiento. La estrategia es volcar toda la estructura del sistema técnico nacional al servicio de las corporaciones”.

Desde su propia experiencia, señala que la riqueza de los Campamentos Sanitarios —práctica llevada adelante desde la electiva en los pueblos fumigados de la región— fue haber podido escuchar a las comunidades y haberles servido como una herramienta de fortalecimiento de sus reclamos y sus luchas. Además, esa construcción se hizo en el marco de un proceso de formación de trabajadoras y trabajadores de salud que tenían al campamento como un dispositivo obligatorio dentro de su curso formativo.

“Los campamentos sanitarios fueron claves, no para demostrar que en los pueblos había un problema de salud, porque ya los pueblos lo estaban diciendo, sino para mostrar a los estudiantes de la universidad pública lo que estaba ocurriendo en los territorios que permiten que la universidad pública esté abierta para que ellos puedan estudiar”, expresa.

La voluntad de poner el conocimiento al servicio del pueblo reúne voluntades de distintos territorios, nucleadas en la Unión de Científicos y Científicas Comprometidos con la Salud y la Naturaleza en América Latina (Uccsnal). Esta unión fue una semilla que brotó en el Congreso de Salud Socioambiental del año 2015, y que actualmente cumple diez años.

“Si hoy tenemos la crisis civilizatoria que tenemos, es en gran medida gracias al aporte de los sistemas tecnocientíficos al servicio de las corporaciones”, define Verzeñassi. Desde ese punto de partida, entiende que el rol que deben cumplir las ciencias en este contexto es establecer una hoja de ruta que permita acompañar a los pueblos y a las comunidades en la generación de condiciones para garantizar alimentos que no generen un peligro para la salud humana y de los territorios y modelos de producción que respeten los ciclos vitales. “Para eso tiene que haber política pública, que necesita de un sustento científico para sostenerse en un contexto de crisis como el que vivimos”, subraya.

En el congreso hubo encuentro, conversación y también memoria colectiva. Hubo recuerdo y homenaje hacia quienes comenzaron a trazar el camino de adjetivar como “digna” a una ciencia que, desde la hegemonía de los laboratorios, se pretende neutral: los científicos Andrés Carrasco, Damián Marino y Carlos Vicente. Las investigadoras Silvia Ribeiro y Miryam Gorban recibieron la distinción “Carlos Vicente” en la primera jornada del congreso.

Gorban, nutricionista que tiene un amplio recorrido brindando claves para la defensa de la soberanía alimentaria, expresó a este medio: “Este congreso es una iniciativa muy interesante que abrió caminos para nuclear a toda la gente que se moviliza, porque la militancia de la salud socioambiental es la militancia de la solidaridad. Hay que ir sumando fuerzas y haciendo que los medios de comunicación retransmitan nuestra preocupación por nuestras vidas y nuestro futuro”.

Transgénicos: el peligro en los campos

Elizabeth Bravo es bióloga e integra la organización ecuatoriana Acción Ecológica y la Uccsnal. Es militante ecologista y trabaja en los impactos del agronegocio sobre la naturaleza y la sociedad, con énfasis en las semillas transgénicas y los plaguicidas. Junto a Verzeñassi, co-presidió la nueva edición del Congreso de Salud Socioambiental.

En 2008, Ecuador incluyó en su Constitución la prohibición de sembrar semillas transgénicas en el país. Desde Argentina, la normativa se percibe de avanzada. Mientras que en los campos de la pampa argentina se fueron expandiendo los cultivos de soja transgénica desde 1996, en 2022 la empresa Bioceres comenzó a sembrar trigo HB4, el primer trigo transgénico del mundo. Sin embargo, quienes consumimos harina de este cereal a diario no contamos con información acerca de si el pan o las galletitas que estamos comiendo fueron hechas con semillas genéticamente modificadas. Conocer es el primer paso para denunciar, para cuestionar.

“La gente tiene que saber lo que son los transgénicos. Porque eso es lo que le están metiendo en sus semillas. Hay que informarse, seguir informando, hacer que se genere una opinión pública sobre eso”, dice Bravo. Y recuerda el largo camino de discusión pública que transitó Ecuador antes de llegar a la decisión constitucional de 2008.

Ahora bien, ¿qué es un transgénico? En su libro titulado “Cortando y pegando genes para manipular la vida. La edición génica, sus peligros y normativa en América Latina”, Bravo explica: “Es un organismo resultante de la manipulación genética, que posee material genético (ADN) extraño que puede provenir de otro organismo vivo (bacterias, virus, plantas o animales), o de material genético elaborado en un laboratorio”. El ADN extraño se incorpora a las células en una etapa temprana del desarrollo, está presente en aquellas que son reproductoras y no reproductoras, y se transmite a la progenie por herencia.

“Son organismos que han sido manipulados en un laboratorio. Su información genética, su herencia, ha sido manipulada para conseguir un objetivo, que generalmente es el objetivo de una empresa transnacional”, añade la especialista en diálogo con EnREDando.

“La gente tiene que saber lo que son los transgénicos. Porque eso es lo que le están metiendo en sus semillas. Hay que informarse, seguir informando, hacer que se genere una opinión pública sobre eso”

El 88% de los transgénicos están diseñados para ser resistentes a herbicidas; es decir, están orientados a vender más herbicidas. Con esa resistencia, desarrollan un modelo de producción en el que tiene que haber monocultivos para que se facilite la fumigación aérea o masiva. A su vez, esos monocultivos avanzan sobre territorios indígenas o bosques nativos.

Bravo marca que este tipo de cultivos entraña dos tipos de peligros para la salud. Uno está relacionado con el uso de herbicidas. Y por otro lado, están los impactos relacionados con la transformación genética misma. Las semillas modificadas o editadas genéticamente pueden contaminar (a través de la polinización) a las semillas nativas y criollas, poniendo en riesgo el patrimonio genético y la biodiversidad de un territorio.

Los transgénicos son un buen ejemplo de cómo la ciencia puede posicionarse a favor de los pueblos, de la salud de las personas y de los territorios y del Buen Vivir, o a favor del lucro de empresas multinacionales. El HB4, una de las invenciones más recientes, fue desarrollado por la científica Raquel Chan, con apoyo del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral. Posteriormente, esa tecnología fue adquirida por Bioceres. El gen que se incorpora a la planta de trigo se promociona comercialmente como tolerante a la sequía y al glufosinato de amonio, un agrotóxico más peligroso que el glifosato. Pero las pruebas a campo demuestran que esta modificación a la naturaleza del trigo no genera una mejora en la productividad. https://agenciatierraviva.com.ar/la-mentira-productiva-del-trigo-transgenico-hb4/

Entonces aparece la pregunta: ¿es necesario, para combatir el hambre en el mundo, incrementar la productividad modificando los cultivos genéticamente? Bravo explica que los transgénicos sirven básicamente “para hacer balanceados y alimentos ultraprocesados, aunque la cantidad destinada a los ultraprocesados es muy pequeña”. En el caso de Ecuador, aunque está prohibida la siembra de transgénicos, no está prohibida su comercialización, importación o exportación. El país importa harina de soja transgénica desde Estados Unidos para alimentos balanceados, que se destinan a la industria camaronera. “Entonces los transgénicos no son para alimentar a los ecuatorianos, sino para exportar y para enriquecer a los grandes exportadores de camarón, uno de los productos más exportados por Ecuador”, sintetiza.

“En Argentina, en las zonas que están ocupadas por la soja, antes se sembraba trigo, había ganado. La soja los desplazó para producir balanceados para exportar, sustituyendo la producción de alimentos para la población por un producto que se exporta y que además es de mala calidad. Así se atenta contra la seguridad alimentaria de un país”, completa.

Argentina aprobó la producción de cultivos transgénicos con la soja Roundup Ready (RR), resistente al glifosato, en 1996. Actualmente, Brasil es el segundo productor de transgénicos, después de Estados Unidos. El grueso de la producción de estos cultivos se concentra, en América Latina, en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque también se registran cultivos en Colombia (maíz y algodón), en Honduras, Chile (maíz) y en Costa Rica (algodón). En México, si bien se produce soja transgénica, en marzo de este año se prohibió el cultivo de maíz transgénico para cuidar a la variedad de maíces nativos de una posible contaminación por polinización.

Edición génica: nueva invención, los mismos riesgos

Bravo advierte sobre una nueva forma de alteración genética de cultivos: la edición génica o genómica. Esta tecnología es una forma de manipulación genética que supuestamente no incorpora genes extraños como los transgénicos, aunque sí lo hace en algunos casos. “Y está pasando sin ningún tipo de regulación”, advierte.

A grandes rasgos, consiste en producir cambios específicos en el ADN de una célula u organismo en condiciones de laboratorio, “cortando y pegando” las moléculas de ADN para incorporar en ellas los cambios deseados. Actualmente se está implementando, a nivel mundial, en cultivos de arroz, tomate y, en menor medida, en soja, trigo y maíz. En Argentina se trabaja en soja, sorgo, arroz, algodón y alfalfa. Estos experimentos tienen entre sus objetivos generar plantas aún más resistentes a los herbicidas.

Un ejemplo de esto es el trabajo de la empresa rosarina Bio Heuris. Su fundador y CEO, Lucas Lieber, trabajó en Bioceres durante el desarrollo del Trigo HB4. En 2015, Argentina reguló la edición genómica, a través de la Resolución 173 del Ministerio de Agricultura, diferenciándola de los transgénicos. Fue entonces que Lieber fundó Bio Heuris, para editar genéticamente cultivos de soja, maíz, arroz, algodón y sorgo, entre otros.

Este año firmó un acuerdo con la organización African Agricultural Technology Foundation (AATF). En los próximos dos años la empresa local realizará ensayos conjuntos en África con sorgo tolerante a herbicidas con el objetivo de editar la semilla y volverla resistente a los biocidas que combaten la maleza africana “Striga”.

En palabras de Lieber, “la edición genómica es una tecnología que permite modificar en forma muy precisa y muy rápida el genoma de cualquier organismo. La Argentina tomó la delantera y fue la primera en decir que los productos que se obtengan con esta tecnología van a ser regulados como los cultivos convencionales, porque no se está generando un transgénico”.

“Toda la normativa que se está desarrollando en torno a los organismos genéticamente editados y la edición génica apuntan a que estos se salten todas las regulaciones o prohibiciones que se han desarrollado para los organismos transgénicos, así como a los requerimientos del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, argumentando que no se trata de modificación genética sino de edición genética”, alerta Bravo.

Para quienes siembran, esta tecnología puede generar problemas adicionales, vinculados a los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, como ya ocurrió con las semillas genéticamente modificadas. En 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, en el caso Bowman contra Monsanto, dar la razón a la empresa, que reclamaba sus derechos de propiedad intelectual sobre la soja Roundup Ready frente a un agricultor de Indiana, que había replantado esas semillas en sus campos durante ocho ciclos.

“Toda la normativa que se está desarrollando en torno a los organismos genéticamente editados y la edición génica apuntan a que estos se salten todas las regulaciones o prohibiciones que se han desarrollado para los organismos transgénicos, así como a los requerimientos del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, argumentando que no se trata de modificación genética sino de edición genética”

La científica concluye: “La gente tiene que saber lo que es, lo que le están metiendo en sus semillas. Hay seguir generando conciencia, informarse y seguir informando, hacer que se genere una opinión pública sobre eso”.

Agua contaminada en las vertientes del Paraná

Rafael Lajmanovich es doctor en Ciencias Naturales y docente de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral. Estudia los efectos de los agroquímicos y otros contaminantes sobre especies silvestres, especialmente anfibios. Durante el encuentro, presentó un estudio realizado en Entre Ríos, sobre los sedimentos de los arroyos Crespo, Espinillos, Las Tunas y Las Conchas, afluentes del río Paraná. En el arroyo Las Conchas encontró “el récord mundial de glifosato en sedimentos de una reserva natural de Sudamérica: 5.002 microgramos por kilo de sedimento”. Advirtió: “No existe, en Argentina ni en Sudamérica, un valor más alto en estudios publicados. Esto significa que en ese arroyo la vida es inviable”.

“Todos estos cursos de agua muestran un signo de colapso ecosistémico y este colapso viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Notamos que hay una total falta de gestión estatal.

Respecto a las muestras tomadas en el arroyo Las Tunas y Crespo, al ubicar a los anfibios sobre los sedimentos puros (sin diluir) estos morían, debido al alto grado de toxicidad. El especialista destacó que trabaja con anfibios ya que, al no tener piel, presentan una mayor absorción de las sustancias a las que están expuestos y que, además, comparten características con otros vertebrados, como los humanos.

“Todos estos cursos de agua muestran un signo de colapso ecosistémico y este colapso viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Notamos que hay una total falta de gestión estatal. Si hay normas, nadie las cumple. Si hay multas, probablemente se paguen y se siga contaminando”, cuestionó.

Cáncer por glifosato

Delia Aiassa es doctora en Ciencias Biológicas, profesora de Citogenética y Toxicología e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Es responsable del Laboratorio de Genética y Mutagénesis Ambiental de la UNRC y del área de Genética en el laboratorio privado Servicios y Diagnóstico en Salud y Ambiente en Río Cuarto .

Desde el año 2006, estudia el daño genético causado por agrotóxicos, especialmente el glifosato, en células humanas y modelos animales. A partir de un estudio, relevó el uso de 9.700.000 kilos de plaguicidas en 1.800.000 hectáreas analizadas en 715 localidades de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. “Hay suficiente evidencia científica para que podamos decir que estamos asociando las pulverizaciones con algunos tipos de cáncer, como las leucemias pediátricas, o también las esquizofrenias o el envejecimiento precoz”, detalló.

La científica trabajó con anfibios expuestos a glifosato; linfocitos humanos expuestos a glifosato y células de riñón embrionario humano expuestos a glifosato, corroborando un aumento de daño en cada caso. El estudio comprueba, una vez más, el potencial cancerígeno del glifosato, catalogado como potencialmente cancerígeno por el Instituto Internacional del Cáncer en 2015. Entre las poblaciones más afectadas, Aiassa mencionó a quienes trabajan con estas sustancias y a las poblaciones ubicadas geográficamente cerca de los campos de cultivo.

“Hay suficiente evidencia científica para que podamos decir que estamos asociando las pulverizaciones con algunos tipos de cáncer, como las leucemias pediátricas, o también las esquizofrenias o el envejecimiento precoz”

“Estas sustancias químicas tienen un efecto nocivo para la salud humana y la exposición es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como cáncer, defectos congénitos y trastornos neurodegenerativos y reproductivos. Estas son enfermedades o situaciones que se presentan a mediano o largo plazo. Estos resultados y los resultados de la amplia bibliografía que existe sobre los efectos que tienen los plaguicidas deben repercutir en la toma de decisiones encaminadas a prevenir el riesgo que sabemos que existe para la salud humana y ambiental”, concluyó al presentar su investigación durante el congreso.

Y agregó: “Rescato muchísimo este tipo de eventos donde vemos que los problemas de salud o ambientales no pueden despegarse de la pata social y del impacto que tienen en nuestras poblaciones”.